薛華:進入不安的世界——給青年人一個庇蔭所

原創 2015-12-31 陳久雙 ijingjie

《境界》經典回顧

庇蔭所給離家青年家庭溫暖,但薛華一家也體驗到開放家的代價,床單破損,地毯燒出洞來,有人吸煙差點幾乎燒掉整片窗簾…… 毒品進了家,有人在房內嘔吐。這些年輕人具自我毀滅的紊亂道德觀、社會疏離感和追尋美好事物的真誠,使薛華更深刻反省現代文化的軌跡。

文| 陳久雙 (本文由《境界》編者改編自陳久雙隨筆《尋訪庇蔭所》,首發於2013 年 )

11月的瑞士已經下過一場雪,早上我從上海機場出發,落地後緊接著坐了四小時的火車,馬不停蹄來到阿爾卑斯山脈的一處山腳下。

這是我第二次去歐洲,本來想參觀博物館和畫廊,比較思考西方美術史來反思自己的創作。歐洲最好的美術館大多集中在法國、德國、英國、意大利。卻不想,我來到了瑞士。此行我要尋訪的是薛華創辦的Lábri(法語,庇蔭所)。

和許多關注文化現象的基督徒一樣,我也是薛華的粉絲,十年前,我讀過薛華的《前車可鑑》,這是我唯一一本讀過三個版本的書籍。十多年前,我自有了信仰以後,心裡似乎總有著一種難以逾越的張力。這種強烈的張力是我以前不曾遇到的。

一方面,是我對“不要愛世界”、“自我捨棄”的片面理解,信仰有時對我意味著一種迴避,躲開那些帶著世俗印記的文化。當我覺得信仰為我的人生找到意義時,我卻變得不再那麼積極,在我輕看世界上的得失成敗後,我的一些興趣愛好也漸漸失去。而“真理使人得自由”,我卻很少經歷到。

另一方面,當時我正在讀藝術專業的研究生,面對紛紜多樣的當代藝術現象,其中大部分是反人類、反道德、反基督的藝術作品,它們傳遞的價值觀念明顯與信仰不和。這也使我很困惑:作為當代人該做怎樣的當代藝術?藝術對於基督徒是否是一個必要而有用的東西?當看到薛華的書後,感覺像是混亂複雜的文化濃霧裡透出的微光,啟發我從新的角度看待這些疑問。

後來當我研究從基督信仰的角度觀察當代藝術現象時,接觸到Hans Rookmarrk、Steve Tuner、Gene Edward Vieth、James KASmith等人的書籍,發現一個奇怪的現象:這些從基督教視角研究文化藝術的學者之中,大部分都有意或無意地提到了薛華創辦的Lábri。這讓我很吃驚,更加增了我對Lábri的好奇。

這是怎樣的一個機構,具有如此魅力?為什麼這裡發生的事能吸引那麼多人關注、思考,並從中受益?好奇心驅使我出發歐洲的前幾天,迅速改變了行程,轉而第一站來到瑞士。

看得見的愛

當地時間晚上八點多,天冷,很少路人,沒有熟悉的語言,沒有相識的面孔。遙遠而陌生的地方,一個異鄉人在路燈下等最後一班車到一個叫Huémoz的地方。瑞士和我有什麼關係!?

從機場買的車票聯票,我要等的站台是27號。找了一圈沒找到,遠處,有兩個婦女也在等車,便上去詢問。確定車次後,得知原來她們是同路人,只要跟她們走就好了。她們非常熱情,其中一個年長的問寒問暖,又遞食物又請喝咖啡。離最後班車還有半小時,在車站旁的咖啡館館裡,一杯熱茶下肚,感覺甚是溫暖。

車隨著山坡而上,一路和她們聊天,感覺一會兒就到了我要找的地方。司機指著一處黑暗說,那就是我要找的Lábri(法語,庇蔭所)。漆黑的夜色中,隱約分辨出一塊寫著“Lábri”的帶箭頭的路牌,沿著路牌所指的方向,離馬路不遠的地方有一座大房子,裡面有燈光。

我敲門,有學生樣子的人出來。我問,這裡是不是Lábri,她微笑著說,是的。告訴她我來自哪裡,我就是那個預約到訪的人。她點頭,我轉身拿起院子裡的行李,跟她進了房間。屋裡很暖和,客廳裡有人正圍在一起交流些什麼。大家微笑打過招呼後,她向我簡單介紹,帶我到樓上,指給我要住的房間。

連續二十多個小時,不間斷的轉換交通工具,我已疲憊,簡單收拾就睡下。

早上醒來,天剛亮,天空是久違的藍色,爽朗。從地形看,Lábri的房子位於山腰上。站在陽台上,可以看到遠處堆著積雪的、高低起伏、層疊連綿的山峰。空氣能見度極高,陽光在山巒間穿梭,柔和地在積雪上閃爍。這可能就是古人所謂“極目楚天舒”“欲窮千里目”的感覺吧!山下,小村還沉睡在晨霧中。這就是阿爾卑斯山脈一角,這就是弗蘭西斯•薛華半個世紀前興起的庇蔭所。

第二天下午的安排有講課。從住所沿著一條蜿蜒小道,向山坡下走約五十米的地方有一間房子,是他們學習的主要地方。Lábri在這裡有幾間房子(通常我們稱為別墅),最大的是生活區,還有教室和另外幾處較小的房子。上課的房子分地面、地下兩層,地下為圖書資料室,陽光可以照進來。這裡收集很多人來Lábri的講課錄音磁帶,從薛華那時開始直到最近的都有。

地上一層是個大開間,靠陽光一側是一大排玻璃窗。踩在地毯上,又有陽光照進屋裡,很溫暖。門口處有個壁爐,再過去就是一大排書架,幾盆長得很茂盛的橡皮樹。牆上掛著一塊裝飾毯,屋頂上懸掛著兩個平躺著的十字架,上麵點綴著燈。最裡面有一架老三角鋼琴,看年頭,估計是薛華當年用過的。

美國諾特丹大學(University ofNortre Dame)歷史系副教授邁克-漢密爾頓曾這樣記敘那段歷史—— 1951-1952年間,薛華經歷了一段長期的屬靈低谷,懷疑自己的信仰。妻子艾蒂斯迫切為他禱告。最後,他重新獲得確據,知道自己的信念是對的,他發現“人真正的爭戰是世界觀之爭”,他也重新看見基要信仰必須經由實際的愛來傳播。

1955年,他們夫婦創辦位於瑞士山間小鎮霍模斯、稱為“庇蔭所”的獨立福音機構,以實踐“看得見的愛”。一開始,薛華夫婦的大女兒將洛桑大學的同學帶回家。沒多久,學生固定每週末來到庇蔭所。薛華夫婦提供飲食、散步和主日敬拜等活動,營造一種自由寬鬆的交流氣氛,鼓勵哲學和宗教的對話。

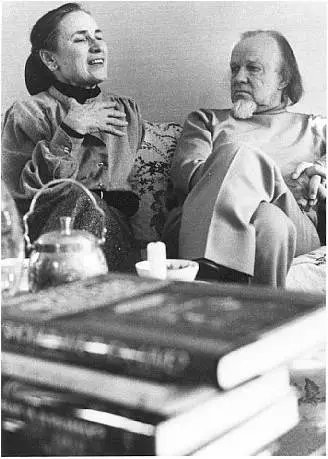

他講課時穿著全副登山裝備,再加上長發和山羊白須。在特立獨行的造型之外,他的講課也很另類,很少引用聖經,卻很愛談亨利米勒(當時美國最情色的作家)作品的哲學重要性。可能除了葛理翰,當代沒有一個基督教領袖,能如他在福音運動整體層面上留下如此深的印記。

薛華一家精於此道。妻子艾蒂斯尤其擅長持家藝術,她能製造迷人的氣氛,讓客人感覺輕鬆。薛華更是絕佳的談話對象,他關心人並且留心傾聽,讓賓客倍感尊寵。當他談到基督教能解決人類困境時,總是充滿熱切的信心。

薛華曾經寫道:“這就是庇蔭所以往和現在真正的根基。我們教導基於史實的基督教答案,對一切真誠的問題予以誠實回答。”不少學生因這裡的周末事工而信主,且有小部分志願留下,幫助日益加增的工作需要。

這個獨特開放山居的消息迅速傳開,到1957年,每週末招待二十五人之多。週間薛華則在瑞士和意大利多處教課。雖然薛華家從未直接向外募款,艾蒂斯卻有一份越來越長的家信名單,讓支持者了解庇蔭所的活動。

薛華一家也直接體驗到開放家園的代價。薛華日後追憶:“ 我們所有結婚禮物,在庇蔭所前三年就耗盡。家裡床單破損,地毯燒出洞來。有一次客人在客廳吸煙,幾乎燒掉整片窗簾…… 毒品進了家,有人在房內嘔吐。”

這段期間,來到庇蔭所的多半是歐洲學生,在學校受過完整哲學教育,熟悉黑格爾、齊克果、海德格爾,以及薩特和加繆的存在主義文學。這些學生幫助薛華看清後基督教的現代思潮,他則觀察到他們所遭受的衝擊。他們接受人類純為物質世界裡、時間和機率的產物,這致使多數人無法分辨對錯之間的基礎和人類正常生存的意義。

這些年輕人具自我毀滅的紊亂道德觀、社會疏離感以及追尋美好事物的真誠,激起薛華夫婦的同情。這使得開放家園的辛苦能夠忍受,而且迫使薛華更深刻地反省現代文化的軌跡。

艾蒂斯描寫庇蔭所早期的光景,正好契合年輕人反正統文化的情感,提供離家青年家庭溫暖,彼此分攤工作、自製全麥麵包、以及壁爐邊知性的交談,而這一切全仰賴祈禱帶來神超然的供應。1969年《庇蔭所》一書出版後,引來大批新訪客,大多是美國福音工作者。不過庇蔭所仍繼續吸引不少非基督徒,甚至嬉皮時代的毒品專家也曾造訪。

無法迴避的張力

而現在,我要上的課開始了。

約有十幾個人,大家圍成一圈,氣氛很輕鬆。各種不同椅子,各種不同坐姿,有盤腿而坐,也有斜靠。給大家上課的是Georgory,一位清瘦,慈祥的長者。這是一堂討論課,較少引用聖經,但明顯是圍繞聖經展開的話題。開始時我不知道他們講什麼,他們在討論昨天上一堂課的內容,而且思路很有跳躍性,我感覺在這個語境之外。

後來我理解了他們談的是詮釋學和聖經,較多提到“元敘述”(metanarrative)以及後現代。這些學生是從世界各國來的,主要是大學生,也有像我這樣已經工作了的人。討論很敞開、熱烈,快到下課時,大家的疑惑仍在,一些問題似乎仍然沒有讓人滿意的答案。Georgory也不急於說服他們接受自己的觀點。他們一般可以有好幾個月的時間來討論思考他們關注的問題。

這裡有很多的藏書,有可以自我安排的時間,在日復一日的學習中,你可以彈彈房間裡的樂器使學習不那麼枯燥,甚至,也可以像薛華一樣去登山。Lábri提供的是一個清靜、溫馨的環境供所有來這裡的人學習、反思,碰撞思想。

給我的印像是,這裡並不迴避當下最熱門的思潮和文化現象。我還聽到一個比較多的詞是engagement。Geogory談到,生活中始終存在一些我們無法迴避的張力,因為耶穌在世的時候也隨時面臨著張力,我們不是去逃避這些張力,而是去面對它們,要介入其中,敞開自己,而不是逃避。

薛華夫婦正是在這種張力中活出自己的一生。薛華代表基督教福音派在所處世界一直局促不安的那一部分。他曾說:“在我的教導裡,我非常強調我們是活在一個不正常的世界。假如我不認識這一事實──世界已非神所造的樣子,那我個人簡直無法忍受這個世界。”

或許這就是他留給我們最持久的遺產──他透澈的先見之明,早看到神所設計的世界和人手所經營的世界之間,有著巨大的差異。

薛華曾指責戰後盛行的物質主義,堅稱多數美國人沒有高尚的人生哲學,只知道“個人平安和富裕”。他呼籲大家不要自毀巢穴,應當尊重社會常理。他反對種族主義,在庇蔭所總是以身作則。

他同情逃避現實社會者和吸毒者,“因為這些人夠聰明,知道無人提供解決之道,所以他們選擇出走……年長的一代沒有帶給他們任何值得關注之事。”

薛華甚至抨擊福音派中產階級之罪。他呼籲福音派人士接納“革命性”的心態,放棄在教堂懸掛美國國旗:“忠黨愛國不必和基督教掛鉤。”他指責美國福音派過份個人化:“基督教信仰誠然是個人之事,但卻不單是個人之事。必需有真實的社區,提供彼此間真正屬靈和物質上的幫助。”

他催促基督徒歡迎一切神所差來的人,包括學者、嬉皮和有毒癮的人士。薛華說:“我向你們挑戰,我因著耶穌基督膽敢向你們挑戰。依照我建議的去行,開始為社區開放你們的家。”

1972年,薛華結經過對人類文明危機的長久觀察研究認識到人本文化的問題,認為基督徒必鬚根據聖經,勇敢的提出絕對的道德標準,給世界以方向。

1973年,薛華受邀在許多著名的大學講演:普林斯敦,哈佛,耶魯,牛津,劍橋。他從歷史文化中的衰落徵象,找出病因,提供救治方法:基督教是可信的。他的觀點,得到許多基督徒知識分子的認同並支持。

也在那年,最高法院通過Roe v. Wade法案,准許任意墮胎,說認為那並不妨害任何人,只是女人的“自由選擇”。數以百萬計的嬰兒,喪失了生命,連“死亡證明書”都沒有。薛華認定絕不能任由這種病態發展下去。

1974年,薛華的兒子法蘭奇已經長大了,正在修讀藝術。他建議父親,把他的觀察和論點,作成電影,可以具象的呈現在大眾面前。於是產生了“我們怎能存活呢?”(How Should We Then Live?) (中譯《前車可鑑》)作為電影的腳本,同時以書的形式出版。他到處旅行講演,伴同電影演出,警告基督徒,美國已經變成無神的國家,失去了是非道德的標準,我們不能夠袖手旁觀。

薛華的信息,對於剛浮現的福音派青年文化,有如清新的空氣。加州伯克萊“基督徒世界解放前線”的創始人史百克(Jack Sparks),造訪庇蔭所,並且希望他的機構也能對知識分子造成一樣的衝擊。

薛華對賴瑞諾曼(Larry Norman)——“耶穌革命的桂冠詩人”,也有極深的影響。(賴瑞在一首詩中,將庇蔭所和朝聖之地並列:我們在海法度蜜月,在加利利用餐/ 然後搭便車到瑞士造訪庇蔭所。)音樂家馬克赫德曾在庇蔭所學習,他說那兒是一處可以放膽詢問任何信仰疑難的地方。

人類彼此連接的最親密的點

“只要信,不要疑惑”,是我們認為敬虔的最高標準。但很多時候人們的情況往往是如聖經描述的那個“我信!但我信不足,求主幫助!”的狀態,這也是一種真實的狀態。對於心中的困惑,是不是要去隱藏、迴避?

我認為答案是否定的。拉辛格在《基督教導論》中提到:“信仰是可以通過疑惑或以疑惑的形式出現的。在這種疑惑與信仰、誘惑與確定之間的不斷競爭中尋獲人生的目的,是人的命運的基本模式。”

我記得在我學生時代結束後,曾遇到看似可以解答我一切信仰問題的博學的康克里。我向他詢問,是否有這方面的書籍可以解開我的信仰與藝術疑惑並能給我一個方向?他說了一句話,令我吃了一驚:你寫這本書!

之後,我明白,這個答案是要我自己來尋找的,也許這不是知識理論上的指南手冊,更需要我用時間和行動來“寫”。我不知道,我這樣的解讀是否就是他說這話的原意,但我相信,這裡沒有一勞永逸的便捷之路可以引領我的藝術方向。

課後,我和Geogory打招呼,並問了一些問題。Geogory看樣子很高興一個中國人的到來,說晚上要和我繼續交談。

和我同住一室的是一個韓國人。很巧,他在中國的一個大學教書,並帶領學生團契。我們在一起有愉快而輕鬆的交流。無意中,他告訴我一件令人非常興奮的事:薛華的妻子艾蒂斯,這位被曾評為一百位對世界最有影響力的婦女,Lábri的創辦者之一,薛華背後的幫助者,約在一個世紀前出生於我的老家溫州,她是美國宣教士的女兒。

艾蒂斯曾陪著薛華四處演講,也自己演講,廣受歡迎。

在大學校園裡,艾蒂斯喜歡和宿舍女生“進行親密而坦率的交流,話題包括婚姻、性和如何成為饒富創意的專職家庭主婦”。1969年她出版《庇蔭所》一書;1970年中期,經常為《今日基督教》撰寫專欄,到1981年她完成八本有關家庭生活和靈修方面的書,銷售超過一百萬冊。

晚上是正餐的時間,飯前有人對晚餐做簡單的介紹,今天有誰誰參與做菜,有誰誰自願參加餐後清潔。簡短禱告後,開始吃飯。主食是四個人分享一隻烤雞,還有一些蔬菜和點心。有人從外面撿來松果、野花,點著蠟燭,氣氛溫馨。

Georgory邀請我坐在一起吃飯。期間,我再次向薛華的孫女,Georgory的妻子,確認艾蒂斯的出生地。得到這位臉上一直帶著親切微笑的婦人肯定後,我心中感慨:如果不是那些象艾蒂斯的父母那樣的傳教士當年冒著生命危險到我的家鄉傳教,當地人可能不會信主,我家人也不會信主,我也不會認真思考信仰,我也許不會讀薛華的書,也就不知道Lábri,不會想到要到瑞士,也不會知道有一個叫艾蒂斯的老外老鄉出生在我的家鄉,那個我年少時一直希望逃避、掙脫的家鄉。

一切看似偶然,我不知道的是:這彼此之間又似乎有千絲萬縷的聯繫,正如我在開頭提到的,瑞士和我有什麼關係?東半球和西半球有什麼關係?白皮膚和黃皮膚有什麼關係?什麼是人類彼此連接的最親密的點?

有一點是明顯的,生命的張力無處不在。我曾期望到我以為更廣闊的世界裡去,有人卻不遠萬里願意來到我認為狹隘、要逃離的地方。我渴望得到的,卻又是某些人願意捨棄的。我的終點又回到某人的起點上。我以前厭棄的東西,後來卻覺得如此可貴。一切看起來又那麼似非而是。

或許大多數人心中都有一個庇蔭所,一個可以逃避、隱藏、受保護的地方。時常,我們從一個地方逃到另一個地方將自己隱藏,信仰的某處也常常成為我們逃避世界的地方,逃避現實的港灣,如同那些年我所經歷的。

如果信仰不是逃避而是面對,如耶穌說:“我不求你叫他們離開世界•••••”,信仰不是叫我們躲避那些與我們不一樣的人,離開我們不願呆的地方,逃離現實的文化,那麼Lábri是否可以理解為:來庇蔭所是為了更有力量去面對這個世界。只為,有人說過,“上山是為了下山。”

三日後的凌晨,天還沒亮,我坐第一班車離開Lábri,車上只有一個乘客,清冷,漆黑,安靜,內心懷著一種難以言說的平安。

版權聲明:《境界》所有文章內容歡迎轉載,但請註明出處,“來自《境界》,微信號newjingjie”,並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。如有進一步合作需求,請給我們留言,謝謝。

境界奉獻

因《境界》無固定投資者,全靠讀者奉獻支持運轉,這兩年半來《境界》的主編和部分採編人員為義工,不是倚靠勢力,不是倚靠才能,倚靠聖靈方能成事!凡參與過奉獻的讀者(不限次數和數額),請將你的電郵地址發送至jingjietou gao@gmail.com,您將會定期收到主編來信。